Полное руководство по диагностике: что остается за кадром при осмотре трансформаторов и дросселей

- 03.08.2025

- 230

Трансформаторы и дроссели — это фундаментальные компоненты практически любого электронного устройства, от миниатюрного зарядного устройства для смартфона до сложного промышленного оборудования. Их надежность напрямую влияет на стабильность и долговечность всей системы.

Трансформаторы и дроссели — это фундаментальные компоненты практически любого электронного устройства, от миниатюрного зарядного устройства для смартфона до сложного промышленного оборудования. Их надежность напрямую влияет на стабильность и долговечность всей системы.

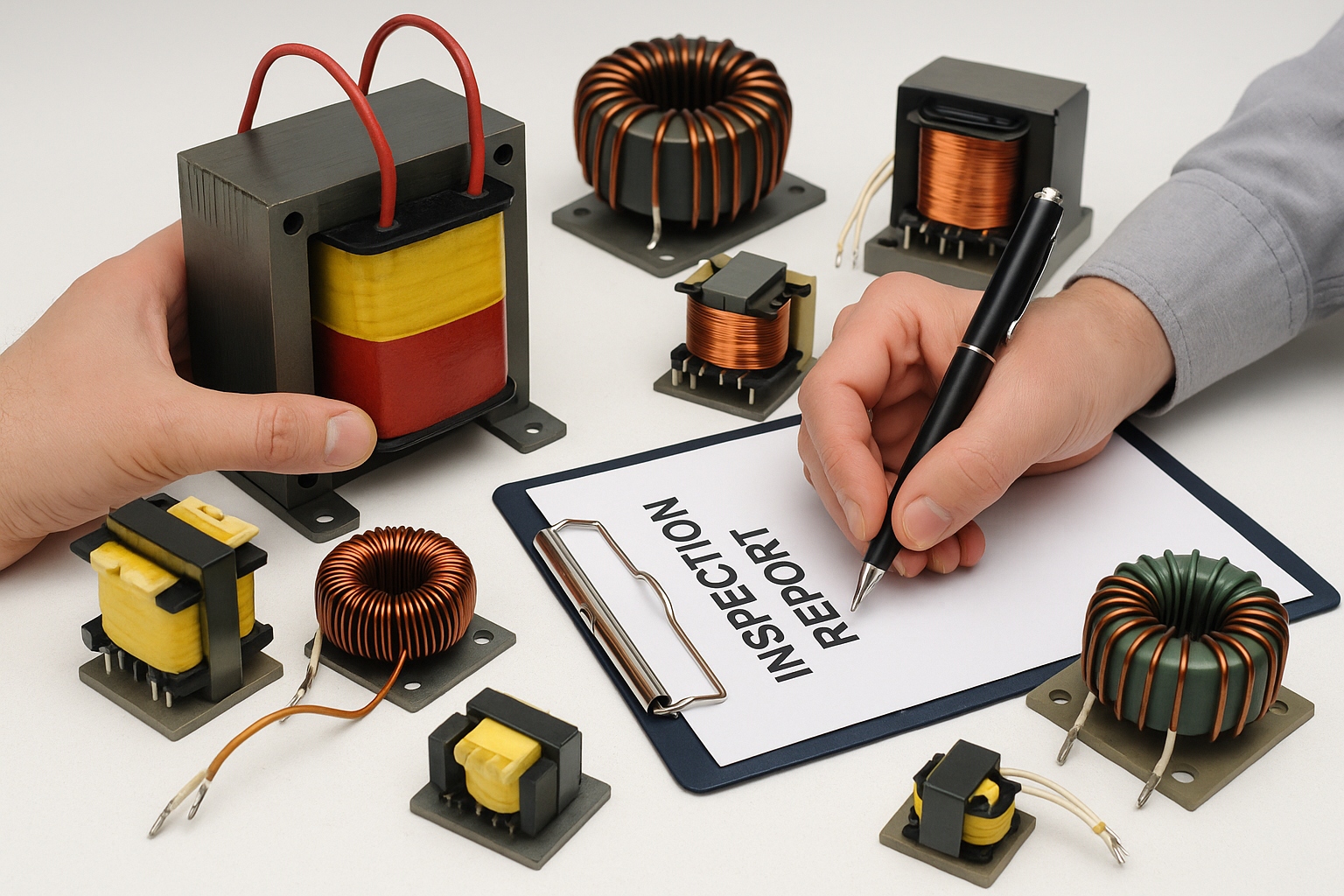

Центральным элементом любого такого устройства является сердечник трансформатора, от которого напрямую зависят его рабочие характеристики. При диагностике, ремонте или входном контроле многие специалисты и радиолюбители ограничиваются лишь визуальным осмотром. Однако такой подход чреват серьезными ошибками, ведь самые критичные дефекты часто невидимы для глаз. Эта статья подробно расскажет о том, на что мы не обращаем внимания при поверхностной проверке, и какие скрытые параметры определяют реальную работоспособность компонента.

Стандартный визуальный осмотр: что обычно проверяют?

Прежде чем погрузиться в мир скрытых дефектов, давайте определим, что включает в себя стандартная процедура осмотра. Это базовый, но необходимый этап, который помогает отсеять компоненты с очевидными повреждениями. Как правило, в ходе такого осмотра внимание уделяется нескольким ключевым аспектам.

Типичный чек-лист для визуальной проверки выглядит следующим образом:

- Целостность корпуса и сердечника. Проверяются сколы, трещины, вмятины на ферритовом или металлическом сердечнике. Любое механическое повреждение сердечника может кардинально изменить его магнитные свойства и привести к непредсказуемой работе устройства.

- Состояние обмоток. Осматривается лаковое покрытие обмоточного провода на предмет потемнения (свидетельство перегрева), царапин или разрывов изоляции. Проверяется плотность и равномерность намотки.

- Качество пайки и состояние выводов. Выводы (ножки) компонента должны быть ровными, без следов коррозии или сильного окисления. Места пайки выводов к обмотке должны выглядеть надежно, без трещин и холодной пайки.

- Читаемость маркировки. Маркировка на корпусе должна быть четкой и разборчивой. Это позволяет точно идентифицировать компонент и его номинальные параметры (индуктивность, рабочее напряжение, тип сердечника).

Первичный визуальный осмотр важен, но он подобен взгляду на айсберг: видна лишь малая часть, а основная масса потенциальных проблем скрыта под поверхностью и не определяется визуально.

Если компонент успешно прошел этот этап, создается ложное ощущение его полной исправности. Инженер или мастер, удовлетворенный отсутствием видимых дефектов, устанавливает его в схему. И именно здесь начинаются проблемы: устройство работает нестабильно, греется, издает посторонние звуки или не запускается вовсе. Причина кроется в тех параметрах, которые невозможно оценить без специальных приборов.

Визуальный осмотр позволяет выявить только очевидные механические повреждения, но не гарантирует исправность электрических параметров.

Визуальный осмотр позволяет выявить только очевидные механические повреждения, но не гарантирует исправность электрических параметров.

За пределами видимого: ключевые параметры, которые не определить на глаз

Настоящая диагностика трансформаторов и дросселей начинается там, где заканчиваются возможности человеческого зрения. Электрические и магнитные характеристики — вот что действительно определяет функциональность компонента. Рассмотрим подробно, какие именно параметры остаются "за кадром" при обычном осмотре.

1. индуктивность и ее отклонение от номинала

Индуктивность — это основная характеристика любого дросселя или обмотки трансформатора. Она определяет способность компонента накапливать энергию в магнитном поле. Именно от ее значения зависит, например, частота преобразования в импульсном источнике питания или частота среза в LC-фильтре. На корпусе компонента обычно указывается номинальное значение индуктивности (например, 100 мкГн).

Почему это важно?

Производители всегда указыва допуска на ее значение, обычно ±10% или ±20%. Однако в процессе производства, хранения или эксплуатации реальная индуктивность может значительно "уплыть".

- Производственный брак: Неточное количество витков, использование сердечника из другой партии с отличающейся магнитной проницаемостью.

- Термическая деградация: Длительный перегрев может необратимо изменить свойства ферритового сердечника, снижая его магнитную проницаемость и, как следствие, индуктивность.

- Механические воздействия: Даже невидимая микротрещина в хрупком ферритовом сердечнике, появившаяся от удара или изгиба платы, создает воздушный зазор в магнитопроводе, что приводит к резкому падению индуктивности.

Без специального прибора — RLC-метра (или LCR-метра) — проверить этот важнейший параметр невозможно. Установка дросселя с индуктивностью, вышедшей за пределы допуска, в лучшем случае приведет к неоптимальной работе схемы, в худшем — к выходу из строя более дорогих компонентов, например, силовых транзисторов в блоке питания.

Скрытые враги: межвитковое замыкание и другие невидимые дефекты

Если отклонение индуктивности — это "неправильная настройка" компонента, то существуют дефекты, которые являются настоящей бомбой замедленного действия. Они не проявляют себя при прозвонке обычным мультиметром в режиме омметра, но фатальны для работы устройства под нагрузкой.

2. межвитковое замыкание: тихий убийца электроники

Это, пожалуй, самый коварный и распространенный скрытый дефект. Он представляет собой короткое замыкание между одним или несколькими соседними витками в одной обмотке. Причиной служит нарушение целостности тончайшего слоя эмалевой изоляции на проводе. Это может произойти из-за:

- Перегрева: При превышении рабочей температуры лак размягчается, плавится и теряет свои диэлектрические свойства.

- Скачков напряжения: Высоковольтный импульс может пробить тонкий слой изоляции между витками.

- Механических вибраций: Постоянная вибрация приводит к трению витков друг о друга и истиранию изоляционного слоя.

Обычный мультиметр не способен обнаружить межвитковое замыкание. Сопротивление одного замкнутого витка ничтожно мало по сравнению с общим сопротивлением всей обмотки, поэтому прибор не покажет никакой разницы.

Последствия "короткого" витка катастрофичны. Он образует замкнутый контур с очень низким сопротивлением. По законам электромагнитной индукции в этом контуре под действием переменного магнитного поля всего трансформатора начинает протекать огромный ток. Это приводит к резкому локальному перегреву, дальнейшему разрушению изоляции соседних витков и, в конечном итоге, к полному выходу трансформатора из строя. Для схемы это выглядит как резкое падение индуктивности и увеличение потребляемого тока.

LCR-метр — незаменимый прибор для точной проверки реальных параметров индуктивных компонентов.

LCR-метр — незаменимый прибор для точной проверки реальных параметров индуктивных компонентов.

3. добротность (q-фактор): невидимый показатель эффективности

Добротность — это безразмерная величина, характеризующая, насколько малы потери энергии в катушке индуктивности. Говоря простым языком, это отношение накопленной в компоненте энергии к энергии, теряемой за один период колебаний. Чем выше добротность, тем "качественнее" катушка и тем меньше она рассеивает энергии в виде тепла.

Этот параметр критически важен в:

- Резонансных контурах: Высокая добротность обеспечивает узкую полосу пропускания и высокий резонансный пик.

- Фильтрах высоких частот: Низкая добротность приводит к "размытию" частоты среза и неэффективной фильтрации.

- Высокочастотных преобразователях: Низкая добротность означает большие потери, снижение КПД и дополнительный нагрев.

Два визуально идентичных дросселя могут иметь добротность, отличающуюся в несколько раз. Это зависит от качества меди, типа сердечника и технологии намотки, которые невозможно оценить на глаз.

Снижение добротности может быть вызвано использованием некачественного провода, потерями в сердечнике (особенно на высоких частотах) или наличием скрытых дефектов, увеличивающих активное сопротивление обмотки. Проверить добротность, как и индуктивность, можно только с помощью LCR-метра.

4. сравнение методов диагностики: наглядная таблица

Чтобы систематизировать информацию, давайте сравним возможности визуального осмотра и инструментальной проверки в формате таблицы.

| Проверяемый параметр | Что можно определить визуально? | Что выявляет инструментальная проверка? | Необходимое оборудование |

|---|---|---|---|

| Целостность сердечника | Крупные трещины, сколы, следы ударов. | Микротрещины (по резкому падению индуктивности). | Лупа, LCR-метр. |

| Индуктивность | Ничего. Только номинал по маркировке. | Точное значение индуктивности и ее отклонение от номинала. | LCR-метр. |

| Межвитковое замыкание | В редких случаях — локальное потемнение от перегрева. | Резкое падение добротности и индуктивности. | Тестер межвитковых замыканий, LCR-метр. |

| Добротность (Q-фактор) | Ничего. | Точное значение добротности на разных частотах. | LCR-метр. |

| Сопротивление изоляции | Прогорание, явный пробой на корпус. | Точное значение сопротивления изоляции (в МОм). | Мегаомметр. |

Данная таблица наглядно демонстрирует, что полагаться исключительно на визуальный осмотр — значит игнорировать наиболее важные и критичные для работы характеристики трансформатора или дросселя.

Характеристики сердечника: невидимая основа работы

Если обмотки можно назвать "сосудами" трансформатора, то сердечник — это его "сердце". Именно его магнитные свойства определяют, как компонент будет вести себя в реальных условиях эксплуатации. И, к сожалению, эти свойства абсолютно невозможно оценить визуально. Два абсолютно одинаковых на вид ферритовых кольца могут иметь кардинально разные характеристики, что приведет к совершенно разным результатам.

5. магнитная проницаемость материала (μ)

Магнитная проницаемость — это коэффициент, показывающий, во сколько раз магнитное поле усиливается внутри материала сердечника по сравнению с вакуумом. Чем выше этот показатель, тем большую индуктивность можно получить при меньшем количестве витков. Это ключевой параметр, который производитель закладывает при проектировании сердечника.

Использование сердечника с неверной магнитной проницаемостью — частая причина выхода из строя импульсных блоков питания после ремонта, когда для замены подбирается "похожий" по размеру, но не по материалу компонент.

Например, для силовых трансформаторов в блоках питания обычно используют силовые ферриты (MnZn - марганец-цинковые) с проницаемостью от 1500 до 5000. А для ВЧ-фильтров и помехоподавляющих дросселей применяют высокочастотные ферриты (NiZn - никель-цинковые) с проницаемостью от 50 до 800. Если их перепутать, схема просто не будет работать должным образом:

- Установка силового феррита в ВЧ-фильтр приведет к огромным потерям и перегреву из-за высокого тангенса угла магнитных потерь.

- Установка ВЧ-феррита в силовой трансформатор не позволит получить нужную индуктивность, что вызовет насыщение сердечника и выход из строя силовых ключей.

Визуально MnZn и NiZn ферриты могут быть неотличимы. Иногда их можно косвенно распознать по удельному сопротивлению (у марганец-цинковых оно низкое, и они звонятся мультиметром, а у никель-цинковых — очень высокое), но это ненадежный метод. Точную информацию дает только документация (datasheet) на компонент или измерение индуктивности тестовой обмотки и последующий расчет.

6. насыщение сердечника (saturation)

Это еще одно критически важное явление, которое невозможно предсказать "на глаз". Любой магнитный материал имеет предел. Когда ток через обмотку становится слишком большим, сердечник "насыщается" — его магнитная проницаемость резко падает практически до единицы (как у воздуха). Это означает, что индуктивность катушки стремится к нулю. Для импульсной техники это равносильно короткому замыканию для силового ключа, который в этот момент открыт. Результат — мгновенный выход транзистора из строя из-за сверхтока.

Ток насыщения зависит от:

- Материала сердечника: разные ферриты имеют разный предел индукции насыщения (Bs).

- Размера сердечника: чем больше сечение магнитопровода, тем больший магнитный поток он может пропустить без насыщения.

- Наличия зазора: введение немагнитного зазора в сердечник (например, в дросселях Flyback-преобразователей) позволяет "запасать" больше энергии и значительно увеличивает ток насыщения, но снижает начальную индуктивность.

Визуально определить, рассчитан ли данный дроссель на ток 1А или 10А, невозможно. Это можно узнать только из документации или проверив на специальном стенде, подавая на катушку нарастающий ток и контролируя индуктивность с помощью LCR-метра. Когда индуктивность начнет резко падать — это и есть точка начала насыщения.

Замена дросселя в DC-DC преобразователе на компонент с той же индуктивностью, но меньшим током насыщения — гарантированный способ сжечь микросхему преобразователя при пиковой нагрузке.

Распределение наиболее частых невидимых дефектов, которые не определяются при визуальном осмотре.

Распределение наиболее частых невидимых дефектов, которые не определяются при визуальном осмотре.

7. температурная стабильность и точка кюри

Характеристики ферритового сердечника сильно зависят от температуры. С ростом температуры магнитная проницаемость сначала может немного расти, а затем начинает лавинообразно падать. Температура, при которой материал полностью теряет свои ферромагнитные свойства, называется точкой Кюри. Для большинства силовых ферритов она лежит в диапазоне 150-250°C.

Хотя работа при таких температурах — это уже аварийный режим, важно понимать, что даже при нормальной рабочей температуре в 80-100°C параметры сердечника могут заметно "уплыть" от номинальных, измеренных при 25°C. Компонент, который отлично работал на "холодную", под нагрузкой и после прогрева может стать причиной сбоев. Визуально оценить температурную стабильность материала сердечника абсолютно невозможно. Эту информацию можно найти только в технической документации от производителя, где приводятся графики зависимости магнитной проницаемости и потерь от температуры.

Таким образом, полноценная диагностика трансформатора или дросселя — это комплексная задача, требующая не только внимательности, но и применения специализированной измерительной аппаратуры. Доверяя только своим глазам, мы рискуем пропустить до 90% потенциальных проблем, которые обязательно проявят себя в самый неподходящий момент.

Практические методы углубленной диагностики: инструментальный подход

Понимание того, какие дефекты скрыты от глаз, — это половина дела. Вторая, не менее важная половина — научиться их обнаруживать с помощью правильных инструментов. Профессиональная диагностика трансформаторов и дросселей немыслима без измерительной аппаратуры. Давайте разберемся, какие приборы необходимы в арсенале инженера или радиолюбителя и как ими пользоваться для выявления невидимых неисправностей.

1. измерение индуктивности (l), добротности (q) и сопротивления (r) с помощью LCR-метра

LCR-метр (или RLC-метр) — это основной и самый универсальный прибор для проверки индуктивных компонентов. Он позволяет измерить три ключевых параметра:

- L (Inductance) — индуктивность.

- C (Capacitance) — ёмкость (для проверки конденсаторов, но также показывает паразитную межобмоточную ёмкость).

- R (Resistance) — активное сопротивление обмотки.

Современные LCR-метры также измеряют производные параметры, такие как добротность (Q), тангенс угла потерь (D) и другие. Ключевой особенностью LCR-метра является то, что он проводит измерения на переменном токе заданной частоты (Test Frequency). Это критически важно, так как параметры индуктивности и особенно добротности сильно зависят от частоты.

Как проводить измерения?

- Выберите правильную частоту теста. Для силовых трансформаторов и дросселей, работающих в низкочастотных (50-400 Гц) или импульсных (20-200 кГц) источниках питания, стандартными частотами для измерения являются 100 Гц, 1 кГц или 10 кГц. Для ВЧ-компонентов (фильтры, антенные цепи) следует выбирать частоту, близкую к их рабочей, — 100 кГц, 1 МГц или выше.

- Подключите компонент. Используйте специальные щупы (желательно кельвиновские, четырехпроводные) для минимизации погрешности, вносимой сопротивлением самих щупов.

- Проанализируйте результаты. Сравните измеренную индуктивность с номиналом, указанным в документации или на корпусе. Отклонение более чем на 20-30% уже является поводом для беспокойства. Обратите особое внимание на добротность (Q). Для качественного дросселя она должна быть высокой (десятки или даже сотни единиц). Аномально низкая добротность (менее 5-10) при нормальной индуктивности часто указывает на наличие межвиткового замыкания.

2. проверка на межвитковое замыкание с помощью специализированных тестеров

Хотя LCR-метр может косвенно указать на проблему, самым надежным способом обнаружения "короткого" витка являются специализированные приборы — тестеры межвитковых замыканий, также известные как импульсные тестеры обмоток (Impulse Winding Tester, IWT) или "ring testers".

Принцип их работы заключается в следующем: прибор подает на обмотку короткий высоковольтный импульс, который "возбуждает" в ней свободные затухающие колебания (подобно удару по колоколу). Далее прибор анализирует форму этого "звона". В исправной обмотке колебания будут затухать относительно медленно. Если же в обмотке есть хотя бы один замкнутый виток, он будет действовать как демпфер, и колебания затухнут практически мгновенно. Прибор сравнивает эталонную осциллограмму с измеряемой и выдает вердикт "Годен" или "Брак". Этот метод позволяет со 100% уверенностью выявлять даже один-единственный замкнутый виток.

3. измерение сопротивления изоляции (мегаомметр)

Этот тест критически важен для силовых и высоковольтных трансформаторов для обеспечения безопасности. Он проверяет качество изоляции между разными обмотками, а также между обмотками и сердечником (или корпусом). Обычный мультиметр для этой цели не подходит, так как он измеряет сопротивление при низком напряжении (единицы вольт). Для проверки изоляции необходим мегаомметр.

Прибор подает высокое постоянное напряжение (обычно 250В, 500В или 1000В) и измеряет ток утечки, пересчитывая его в сопротивление. Для исправного трансформатора сопротивление изоляции должно составлять сотни или тысячи мегаом (МОм). Значение ниже 10-20 МОм свидетельствует о деградации изоляции (например, из-за попадания влаги, пыли или перегрева) и о потенциальной опасности пробоя под рабочим напряжением.

Инвестиции в правильное диагностическое оборудование — это не расходы, а экономия. Один невыявленный скрытый дефект может привести к выходу из строя всего устройства, стоимость ремонта которого многократно превысит цену измерительного прибора.

Сравнительная таблица методов инструментальной диагностики

Для наглядности сведем основные методы и их возможности в единую таблицу.

| Метод / Прибор | Что выявляет | Эффективность | Примечания |

|---|---|---|---|

| Мультиметр (режим омметра) | Только полный обрыв обмотки или явное короткое замыкание на корпус. | Очень низкая. Не выявляет ключевые дефекты. | Подходит только для самой базовой "прозвонки". |

| LCR-метр | Отклонение индуктивности, низкая добротность, косвенно — межвитковое замыкание. | Высокая. Основной прибор для комплексной оценки. | Требует правильного выбора частоты измерения. |

| Мегаомметр | Снижение сопротивления изоляции, утечки тока. | Высокая, для проверки безопасности и надежности. | Критически важен для высоковольтных устройств. |

| Тестер межвитковых замыканий (IWT) | Межвитковые замыкания, в том числе единичные. | Максимальная (близка к 100%). | Наиболее надежный, но узкоспециализированный и дорогой прибор. |

Использование этого комплекса приборов позволяет перейти от гаданий к точной, основанной на данных диагностике, что является залогом качественного ремонта и надежной работы электронного оборудования.

Советы эксперта: как избежать ошибок при выборе и замене компонентов

Теоретические знания о скрытых дефектах и методах их обнаружения бесполезны без практического применения. Ежедневно инженеры и мастера сталкиваются с необходимостью выбора новых компонентов или замены вышедших из строя. Неправильное решение на этом этапе сводит на нет все усилия по ремонту. Вот несколько практических советов, которые помогут избежать распространенных ошибок и обеспечить надежность вашей электроники.

1. при покупке нового компонента: не доверяйте внешности

Рынок радиодеталей наводнен компонентами разного качества. Покупка "наугад", основываясь только на габаритах или внешнем сходстве, — это лотерея с очень низкими шансами на выигрыш.

- Всегда изучайте документацию (datasheet). Прежде чем купить трансформатор или дроссель, найдите на него техническое описание от производителя. Обратите внимание на ключевые параметры: номинальная индуктивность и допуск, максимальный рабочий ток или ток насыщения, диапазон рабочих частот, материал сердечника и его температурные характеристики. Только так вы будете уверены, что компонент подходит для вашей схемы.

- Выбирайте проверенных поставщиков. Покупая компоненты у официальных дистрибьюторов или в крупных, зарекомендовавших себя магазинах, вы в разы снижаете риск нарваться на подделку или перемаркированный товар с неизвестными характеристиками. Дешевый компонент с онлайн-аукциона может обойтись очень дорого, если из-за него выйдет из строя все устройство.

- Проводите входной контроль. Даже детали от надежного поставщика стоит проверять. Простая выборочная проверка нескольких компонентов из партии с помощью LCR-метра поможет вовремя выявить несоответствие и сэкономить время и нервы в будущем.

2. при ремонте и замене: точность важнее скорости

В процессе ремонта велик соблазн быстро выпаять сгоревший компонент и впаять первый попавшийся "похожий" с донорской платы. Это одна из главных причин повторных поломок.

- Идентифицируйте оригинал. Постарайтесь найти маркировку на оригинальном компоненте. Если она стерлась, ищите сервис-мануал или схему на устройство. Это самый надежный путь.

- Создайте собственную базу данных. Полезная привычка — измерять параметры компонентов с исправных, рабочих устройств и записывать их. Когда вам попадется в ремонт такое же устройство, у вас уже будет эталонное значение индуктивности, добротности и сопротивления для сравнения.

- Тестируйте в реальных условиях. После замены компонента не спешите собирать корпус. Включите устройство и дайте ему поработать под нагрузкой 15-30 минут. Проконтролируйте температуру нового элемента тактильно или пирометром. Чрезмерный нагрев — верный признак того, что замена подобрана неверно (например, по току насыщения или материалу сердечника).

4Статистика показывает, что проблемы с сердечником (насыщение, перегрев) и обмоткой (межвитковое замыкание) являются доминирующими причинами отказов.

Комплексный подход, сочетающий визуальный осмотр, инструментальную диагностику и тщательный подбор компонентов, является единственным способом гарантировать долгую и стабильную работу электронных устройств. Игнорирование невидимых аспектов — это путь к постоянным повторным ремонтам и ненадежной технике.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли проверить межвитковое замыкание обычным мультиметром?

Категорически нет. Мультиметр в режиме омметра измеряет общее активное сопротивление всей обмотки. Сопротивление одного или даже нескольких замкнутых витков ничтожно мало по сравнению с общим сопротивлением сотен или тысяч витков. Прибор просто не зафиксирует такой разницы. Для косвенного обнаружения межвиткового замыкания нужен LCR-метр (оно проявляется как резкое падение добротности Q), а для точного и гарантированного выявления — специальный тестер межвитковых замыканий (IWT).

Почему новый трансформатор гудит или пищит под нагрузкой?

Писк или гул могут быть вызваны несколькими причинами. Основная — это эффект магнитострикции, при котором сердечник физически вибрирует (меняет свои размеры) под действием переменного магнитного поля. Если писк громкий и появляется только под нагрузкой, это может указывать на:

- Работу на грани насыщения: сердечник не справляется с током, что приводит к резким изменениям магнитного поля и сильным вибрациям.

- Плохую сборку: половинки ферритового сердечника плохо склеены или стянуты, и вибрируют относительно друг друга.

- Нестабильность в цепи обратной связи: иногда писк вызывает сама схема, входя в режим генерации на звуковой частоте из-за неправильных параметров трансформатора или дросселя.

Что делать, если маркировка на компоненте стерлась и его параметры неизвестны?

Это сложная, но решаемая задача. Самый надежный способ — найти схему устройства (service manual). Если это невозможно, можно попытаться определить параметры косвенно, проанализировав схему: тип преобразователя, рабочую частоту, силовые ключи. Это позволит примерно оценить требуемую индуктивность и ток. В крайнем случае, если трансформатор уникален, его можно аккуратно размотать, посчитав количество витков в каждой обмотке и измерив диаметр провода. Зная геометрию сердечника и количество витков, можно рассчитать его ключевые параметры.

Насколько сильно может нагреваться дроссель в работающем устройстве?

Нормальная рабочая температура для силовых дросселей и трансформаторов в импульсных источниках питания может достигать 60-80°C. Некоторые высокотемпературные компоненты рассчитаны на работу и при 100-125°C. Однако, если вы не можете удержать палец на компоненте более 1-2 секунд (температура выше 70°C) или он заметно горячее других силовых элементов (например, радиатора транзисторов), это повод для беспокойства. Чрезмерный нагрев почти всегда указывает на проблему: превышение тока насыщения, слишком высокие магнитные потери в сердечнике (неверный материал или частота) или наличие межвиткового замыкания.

Чем принципиально отличается дроссель от трансформатора?

Ключевое отличие заключается в их назначении и конструкции обмоток.

- Дроссель (катушка индуктивности) обычно имеет одну обмотку и предназначен для накопления энергии в магнитном поле, фильтрации и сглаживания пульсаций тока. Его основная задача – противодействовать изменению тока, протекающего через него.

- Трансформатор имеет две или более электрически изолированных (гальванически развязанных) обмотки на общем сердечнике. Его задача — передавать энергию из одной обмотки (первичной) в другую (вторичную), изменяя при этом уровень напряжения и тока.

Внешний осмотр трансформаторов и дросселей выявляет лишь очевидные повреждения, оставляя за кадром самые критичные дефекты. Скрытые проблемы, от межвиткового замыкания до насыщения сердечника, являются главной причиной необъяснимых сбоев и повторных поломок. Залогом успешного ремонта становится переход от поверхностной оценки к углубленной инструментальной диагностике. Подходите к проверке компонентов осознанно, используйте правильные приборы, и ваша техника будет служить долго и безотказно.

Ежедн.: 10:00-19:00

Ежедн.: 10:00-19:00

Москва, ул.Газопровод, 4Б

Москва, ул.Газопровод, 4Б